Hier finden Sie uns

Reichenberger Str. 22d

33605 Bielefeld

homepage: matthias-bronisch.de

Kontakt

Willkommen auf meiner homepage!

Ich freue mich, Sie auf meiner Homepage begrüßen zu können. Informieren Sie sich auf meiner Internetpräsenz über literarische Neuerscheinungen, die Literaturzeitschrift aus OWL "Tentakel", den Wettbewerb "Jugend schreibt", neue Bilder und Texte und die Familie Bronisch

Überarbeitet: 11.Februar 2026

Bei St.Peter-Ording, Aquarell

Krüge vom Balkan, Aquarell

Einfühlung und Abstraktion in der Kunst Ernst Lindemanns

Kaum eine Dissertation in der Kunstgeschichte hat soviel Diskussionen ausgelöst wie „Abstraktion und Einfühlung“ (1905) von Wilhelm Worringer. Sein neuer Blickwinkel auf die Entstehung von Kunst, auf den Umgang des Künstlers mit der ihn umgebenden Welt, hilft beim Verständnis der Kunst.

Die abendländische Kunst ist bestimmt von einem Einfühlen in die Welt, die den Künstler umgibt, er liebt diese Welt, sie gibt ihm Maß und Raum. Da ist keine Flucht vor dem Unbeherrschbaren, da schrecken nicht Donner und Blitz, da tritt der Mensch nicht die Flucht in die Glückseligkeit des Jenseits an. Die griechischen Götter sind menschlich, sind in den Räumen, in denen auch der Mensch lebt, zu Hause. Das bleibt nicht so. Im Mittelalter unter der christlichen Religion bedeutet der Glaube wieder Erlösung von irdischer Beschwernis, aus dem Jammertal. In dieser Zeit kommt es zu stärkerer Abstraktion. In der Gotik, vor allem in der gotischen Architektur, ist eine Jenseitsflucht bestimmend.

Doch mit der Renaissance wendet sich der Künstler und natürlich wenden mit ihm die Menschen sich dem Diesseits zu, der Mensch entdeckt wieder sein Ich und er entdeckt die Welt, in der er Gott nun zu finden meint. Mit der Hinwendung zur Welt entsteht das Landschaftsbild, das sich im Laufe der nächsten Jahrhunderte zum bestimmenden Thema entwickelt, bis es seinen Höhepunkt im Impressionismus erreicht.

Hier setzt die Malerei Ernst Lindemanns ein. Er, der durch ein traumatisches Erlebnis zu Beginn seiner Jugend, aus der Bahn geworfen wurde, entscheidet sich für den künstlerischen Weg, der oft auch Einsamkeit bedeutet. Er wählt den Brotberuf der angewandten Kunst, aber in seiner Lebensbeschreibung nennt er sein künstlerisches Schaffen sein Eigentliches. Doch zu Anfang spielt er die künstlerischen Wege seiner Zeit nach, den Impressionismus, den Jugendstil, ehe er zu dem kräftigeren Zugriff des Expressionismus kommt. Während er in seiner Ausbildung auch immer wieder Portraitzeichnungen gemacht hat, ist der Mensch als Gegenstand seiner Kunst selten, nämlich nur als Selbstportrait. Er ist ganz auf die Landschaft konzentriert, nicht die liebliche der Impressionisten, die leuchtende, sonnige, die blumenbewachsenen Wiesen unter blauem Himmel und leichten weißen Wolken, sondern seine Landschaften sind schwer, oft finster, der Mensch ist nur mit seinen heftigen Eingriffen da oder in den geduckten Hütten. Er selbst ist nicht zu sehen. Warum löst sich Ernst Lindemann so völlig von dem breiten Themenspektrum der Malerkollegen seiner Zeit? Van Gogh, Munch, Nolde, die er in Hamburg sieht, malen auch die Menschen. Er aber fühlt sich in die Landschaft ein, sie allein ist Raum, in dem er sich spüren kann. Ja, er hat den Turm der Johannis-Kirche gemalt, auch Dachgiebel, aber eben keine Stadt mit Menschen, mit Verkehr mit dem Gewirr der Straßen. Für ihn war die Landschaft sein Part, oder sollte man sagen Widerpart? Zu Anfang fühlt er sich noch ein, da sind auch Blumenrabatten, gemähte Felder mit Hocken. Aber die Bilder werden immer bewegter, immer heftiger die Farben, und er gerät tiefer in die Abstraktion, bis schließlich nur Bewegung, Heftigkeit des Farbauftrags und Linienschwung bleiben. Was führt bei Ernst Lindemann zu dieser Abstraktion? Worringer hat die Abstraktion als Kunstform damit erklärt, dass der Mensch sich dem Raum gegenüber, in dem er lebt, verloren fühlt, dass er ihn als Bedrohung sieht, dass er ihn bannen muss in Zeichen, eben in abstrakten Zeichen, die überschaubar und klar sind. Ernst Lindemann schreibt in seinem Aufsatz „Vom Sinn unserer Landschaft“:

„Nicht nur um uns ist unsere nordwestliche Landschaft, sondern auch in uns. Auf Gedeih und Verderb gehören wir zu ihr. Nicht sie kommt zu uns, sondern wir müssen zu ihr kommen. Weil wir ja nur in ihrer Luft ganz tief atmen können. In dieser Luft, die ungehindert über Felder und Wälder weht, über Heide, Moor und Meer. Leise ist dies Wehen manchmal und dann wieder wird es zum peitschenden Sturm. Wolken rasen, ihre Schatten gespenstern über das weite Land; ein tosendes Miteinander von sprühendem Licht und abgründigem Dunkel, worin alles Dinghafte versinkt. Nach dem Drama wieder die Stille. Helles und Dunkles kämpft nicht mehr, sondern sein Strömen, Wogen will Einheit werden, ein einziges großes, lebendes, atmendes Wesen.“ Etwas weiter heißt es: „. Auch er (der Mensch) neigt sich in erschauernder Ehrfurcht; auch er weiß, dass er hier klein, gering ist, einem Sandkorn gleich, das der Wind wirbelnd entführt.“ (Ernst Lindemann, Vom Sinn unserer Landschaft; in: Lüneburgsche Anzeigen, 3. Blatt.5 Gilbhart/ Oktober 1934)

Die Sprache verrät schon zu Anfang dieses Textes, worum es geht: Gedeih und Verderb, peitschenden Sturm, Schatten gespenstern, abgründigem Dunkel. Seine Behinderung hat ihn den Menschen vielleicht entfremdet. Und die Landschaft? Auch sie hat etwas Bedrohliches, etwas, was den Menschen auszuschließen scheint. Aber Ernst Lindemann kämpft um diese Landschaft, wenigstens zu ihr möchte er gehören, in ihr möchte er zu Hause sein. Bleibt ihm am Ende nur, sie in Zeichen zu bannen? Über weite Strecken hat Ernst Lindemann sich eingefühlt in die Landschaft, sie hat er als seinen Raum erlebt. Doch hat er nicht den Menschen in diesem Raum gesehen. Versteckt, geduckt sind seine Behausungen in der Landschaft versteckt. War es seine Behinderung, die ihn den Menschen entfremdet hat? War es die Landschaft, die ihn nach Halt suchen ließ? War er ein Unbehauster, der nach der Landschaft als dem Zuhause suchte?

Wie er zu Anfang seines Textes beschreibt, scheint sie ihn auszustoßen, sie ist ein ‚abgründiges Dunkel’. So ist vielleicht zu verstehen, dass er zu abstrakteren, ornamentalen Formen kommt, in denen er die Landschaft zu bannen versucht. Worringer versucht die nordeuropäische Entwicklung zu erklären: „Und da ergibt sich ja schon …. die Tatsache, dass in dieser Kunst die Tendenz in ihrem ganzen Anfange eine abstrakte ist, die dem Organischen als Trübung des Ewigkeitswertes möglichst auszuweichen sucht und die wieder mit aller bewusster Absicht die Dreidimensionalität vermeidet und alles Heil in der Fläche sucht.“ (Wilhelm Worringer, Abstraktion und Einfühlung, München 1959, S.143)

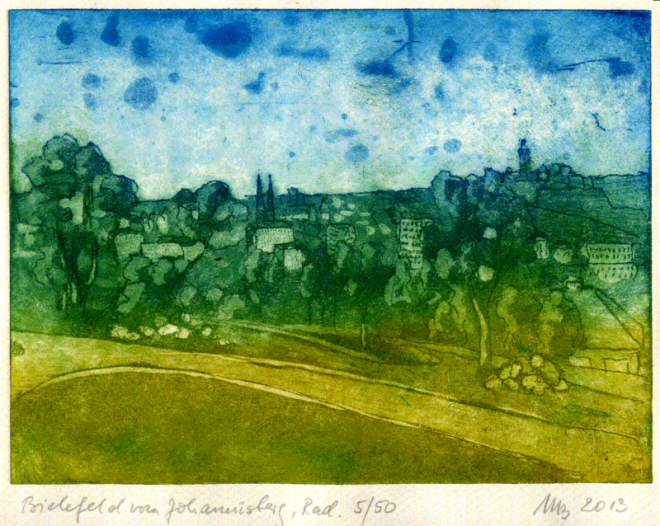

So sieht man im oberen Bild wie der Künstler sich einfühlt in das Organische: Blumen, dahinter aufragende Bäume und im Durchblick eine Kirchenwand. Die Welt ist im Stil des Impressionismus erfasst. Das untere Bild drückt die Landschaft in die Fläche, ins Ornamentale. Bannt sie geradezu ins Zeichenhafte, um sich ihr nicht im Einfühlen auszuliefern.

Die beiden Begriffe entsprechen nach Meinung Worringers auf dem Gebiete der Religions- und Weltanschauungsgeschichte „ der Innerweltlichkeit (Immanenz), die sich als Polytheismus oder als Pantheismus charakterisiert und der Überweltlichkeit (Transzendenz), die zum Monotheismus überleitet.“ (a,a.O., S. 143)

Im oberen Bild sind Mensch und Welt im Einklang, während im unteren Bild Mensch und Welt sich entfremdet haben. Kunst wird zum Zeichen, in dem das Strömende, Unfeste, Unstete der Erscheinung gefestigt, gebannt wird. Wenn das einfühlende Sehen den Wind in der Bewegung der Bäume wahrnimmt, in dem Ziehen der Wolken, die Bewegung des Wassers in den Schaumkronen und das wandernde Licht im Schatten wahrnimmt, dann nimmt das abstrahierende Sehen den Schwung und die Bewegung nur noch in der Führung der Linien, die verschiedenen Farben der Landschaft nur noch in einer symbolischen Farbigkeit wahr, nicht mehr in der Gegenstandsfarbe.

Geriet Lindemann in den 30er Jahren in eine Entfremdung zu seiner Zeit, er galt als entartet, und suchte er daher die Rettung in der Abstraktion? Ist vielleicht die moderne abstrakte Kunst erklärbar als Vertrauensverlust gegenüber einer Welt, die im 20. Jahrhundert aus den Fugen geraten war, und dass damit ein einfühlendes Sehen nicht mehr möglich war? Abstraktion fand im Norden statt, während in Italien und Spanien, selbst noch in Frankreich die Gegenständlichkeit in der Kunst zum großen Teil immer noch erhalten geblieben war.

(Dieser Text mit weiteren Bildern auch in der neuen Tentakel - Januar 2021)

Tod und Schlaf 2017

Sithonia, Blick auf den Athos, Aquarell

Im Wasser, Holzschnitt

http://www.fabelhafte-buecher.de/buecher/autoren-und-schriftsteller/matthias-bronisch/

Interview mit "fabelhafte-bücher.de"

Für N.

Du bist kein Vogel

kein Fisch,

willst auch

kein Vogel

kein Fisch sein.

Doch die Erde brennt.

Da ist es gut

zu fliegen

weit über den Flammen

oder

ins Wasser zu tauchen,

das löscht.

Du aber weißt,

alles muss auf die Erde

zurück.

Und dennoch:

Fliegen und Schwimmen

lässt die Erde

für eine Zeit wenigstens,

eine kurze, wenn auch,

vergessen.

Lava

Sie nahm den Stein in die Hand. Er war schwarz und rau. Seit Jahren lag er auf dem Schreibtisch in der Schale mit den Schreibutensilien. Sie hatte ihn lange nicht beachtet. Sie wusste nicht, warum er ihr plötzlich aufgefallen war. Sie hatte Mühe, sich zu erinnern, legte ihn zurück, nahm ihn dann doch wieder auf, wog ihn in der Hand, er war ungewöhnlich schwer.

Und dann kam die Erinnerung zurück. Es war auf dem Ätna. Thomas, und sie waren in Sizilien und hatten einen Ausflug zum Ätna gemacht. Da war wieder der Geruch der Dämpfe, die aus dem Boden stiegen, und sie spürte die Wärme, als sie den Stein aufhob, ein Stück Lava, noch nicht ganz erkaltet. Und dann kamen die Bilder wieder, von einer Reise, die alles ändern sollte. Es war die vorgezogene Hochzeitsreise. Italien sollte es sein, diese warme so melodiöse, heitere Welt, in die sie ihr Glück hüllen wollten.

Damals, ja damals sie hatten den Ätna, der kurz zuvor noch Feuer gespuckt hatte, als gutes Omen genommen für ihre Liebe, ihre unbändige Freude, ihr Glück. Und da hatte sie den Stein, das Stück noch warme Lava aufgehoben. Doch der Stein hatte schnell seine Wärme verloren und hatte nun schon Jahre auf ihrem Schreibtisch gelegen.

Sie versuchte sich zu erinnern, warum sie ihn wieder in die Hand genommen hatte, warum sie die Erinnerungen wachgerufen hatte. Richtig, heute war mit der Post ein Reiseprospekt gekommen, da hatte sie ihn gesehen, den Ätna. Der Prospekt war schnell entsorgt, aber das Bild war hängen geblieben. Und als sie am Schreibtisch saß, war auch der Stein wieder da, der Jahre unbeachtet dort gelegen hatte. Damals hatte sie ihn wie ein gutes Omen auf ihren Schreibtisch gelegt. Warum ist er aus ihrem Blick verschwunden? Jetzt war er wieder da, aber wo waren die anderen Erinnerungen, mit denen, dieser Stein ins Vergessen versunken war?